ニーズの高い保育士

保育士の有効求人倍率はやや減少傾向のものの、保育士不足の状態が続く

待機児童問題についてニュースで目にする機会が多くなった昨今、ブログやTwitterなどでは保育園に落ちたことを「#保育園落ちたの私だ」とハッシュタグをつけて発信し、切実な声に大きな反響があったりと、SNSの普及により保育園に落ちた方々の意見やリアルな声がより広くダイレクトに伝わるようになりました。

こうした声は社会や国・自治体に確実に届いており、解消に向けた取り組みが現在も行われており、ここ数年では数値として目に見える結果が現れてきました。

【グラフ】保育士の有効求人倍率の推移

2025年1月の保育士の有効求人倍率(求職者数に対する求人数の割合)ですが、全国平均で3.54倍、東京都は5.3倍となっており、保育士の待遇改善などが進んだ結果、ここ数年では再び上昇傾向がみられます。

様々な原因からなる待機児童問題ですが、その中でも大きな要因の1つとしてある『保育士不足問題』は、このように解消に向けた取り組みに一定の効果がみられるものの、現在もまだまだ保育士不足の状態が続いています。

【グラフ】待機児童の推移

上図のグラフは、昨今の『待機児童の推移』となります。保育所不足が社会問題ともなり、保育所に入りたくても入れない『待機児童』が2018年頃まで20,000人前後で推移していましたが、昨今の様々な対策が進んだことで、待機児童数は着実に減少しています。2024年の最新のデータでは1,337人となり、待機児童問題が取り沙汰されてから最も少ない待機児童数(過去最少)を更新しました。

また、東京都に限定して比較してみると、2016年には5,000人以上の待機児童がいましたが、2024年時点は82人まで改善しており、全国に先駆けて大きく解消が進んでいます。

このように、家賃補助や賃金のベースアップなどの処遇改善、保育所の新設、認定こども園の推進など、国や各自治体が講じてきた対策が、着実に結果として現れていることが分かります。

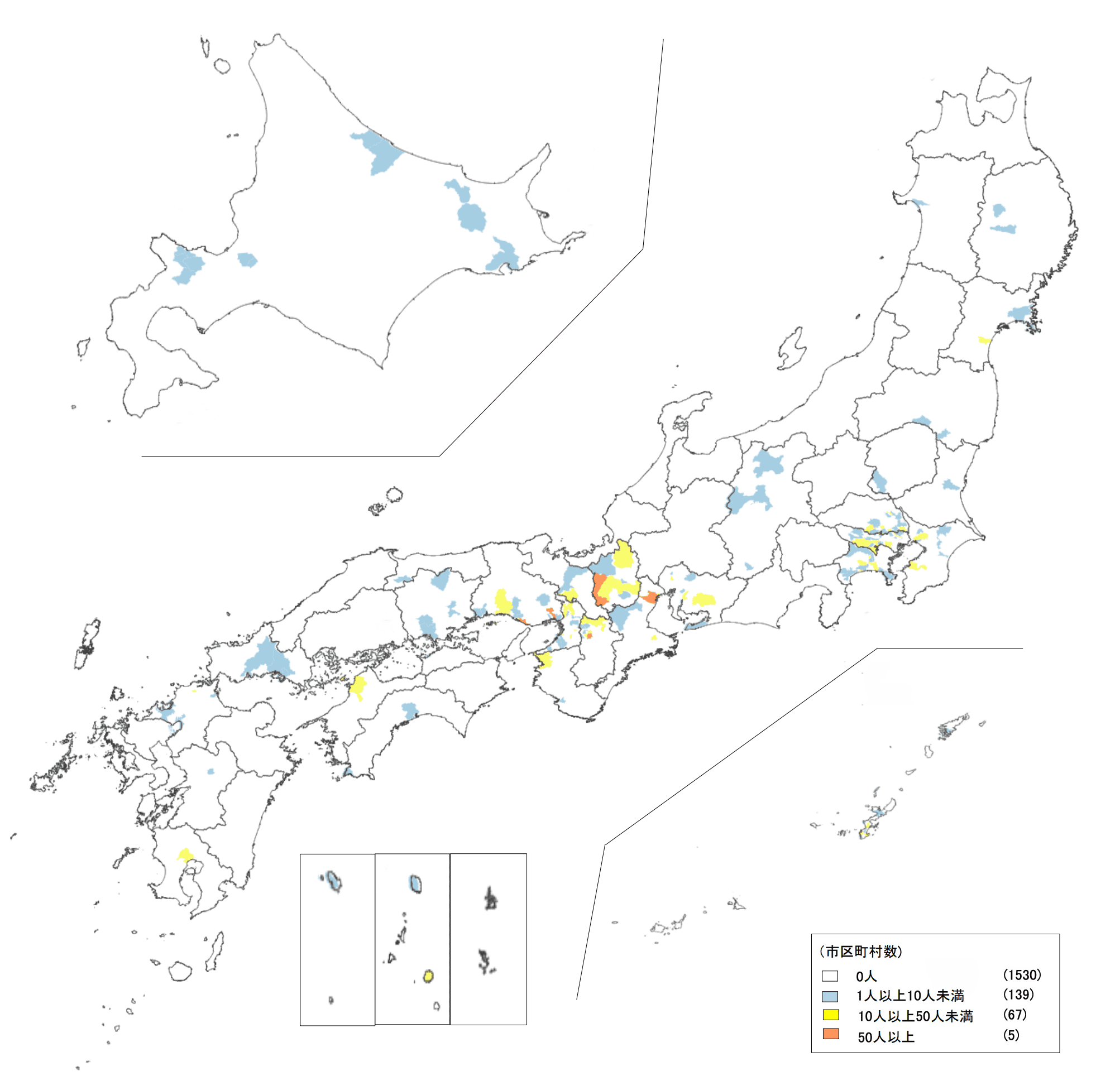

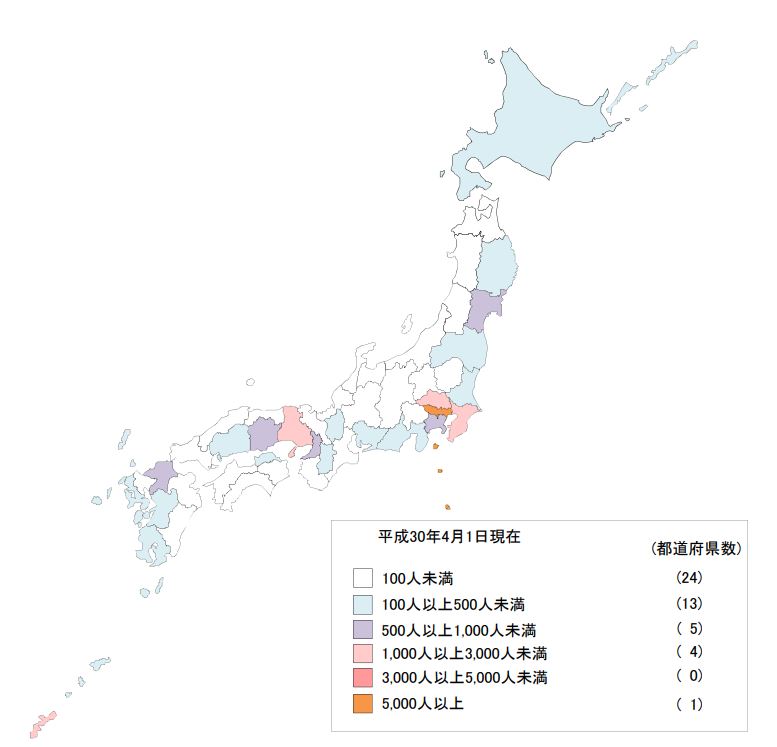

【図】最新 2025年4月1日全国待機児童マップ(都道府県別)

【図】2018年4月1日全国待機児童マップ(都道府県別)

上図は、厚生労働省が公表している『全国待機児童マップ』の2025年の最新のものと2018年4月時点のものとなります。

ご覧いただいている通り、2018年の保育所不足が深刻だった頃と比較して現在では大きく改善し、1000人以上の待機児童の都道府県は0になりました。

首都圏になるほど待機児童問題に積極的に対応しており、その効果が数値として現れています。

逆に地方の自治体によっては待機児童が0人のため、保育士の需要が大きく期待できない地域もある反面、自治体によっては地方まで出向き保育士の採用を行なったり、地方から来た保育士に対して一定額の家賃補助を行う制度なども実施されており、保育士資格保有者の需要は高く、この待機児童問題が解消されるまでは日本全体での保育士の需要の高さが引き続き継続される見込みです。

保育サービスの多様化

保育のニーズが高まる要因は単純に『保育士が不足しているから』だけではありません。その他の要因として、保育サービスの多様化もニーズの高まる一因となっています。近年では、就業時間も幅広くなり、夜勤や休日が不規則だったりと、変則的な勤務も珍しくなくなりました。その為、各保育所では保育時間の多様化するニーズに対応していくために、以前では珍しかった保育時間の拡大などのサービスが標準的になりつつあります。

そのような中、特に保育サービスの中でもっとも増えているのが『延長保育』です。

『延長保育』とは、通常の保育時間の11時間より越えて園児を預かることで、月極で契約したり、時間単位での契約があります。延長保育に対応する保育士は、短時間保育士が対応するか、常勤の保育士が残業として対応するのが一般的で、対応する保育所は年々増えてきています。また、その他にも『休日保育』や『夜間保育』などが可能な保育施設も拡大傾向にあります。

企業内保育施設が増加

保育のニーズは、保育所だけではなく民間企業へむけても求められるようになってきており、今までよりもさらに充実した社員向け育児支援の必要性が求める声が高まってます。企業としても優秀な人材を出産・育児をきっかけに失いたくないという考えから事業所内に社員のための保育施設を設置する企業が増加しています。最近では、定規模以上の企業に保育施設の設置を義務付ける案を民間主導の少子化対策を提案したこともあり、今後の動向が注目されています。

保育所以外でも活躍する保育士資格

保育士資格のスキルを必要とする職業が多いこともニーズが高まる一つです。保育士資格は、保育施設だけではなく、次の施設に保育士を配置する義務が課せられています。

養護環境に問題がある児童のための施設

- 乳児院

- 児童養護施設

心身に障害を持つ児童のための施設

- 知的障害児施設

- 知的障害児通園施設

- 肢体不自由児施設

- 盲ろうあ児施設

- 重症心身障害児施設

情緒や行動の面に問題のある児童の施設

- 情緒障害児短期治療施設

- 児童自立支援施設

配偶者のいない女性とその子供のため施設

- 母子生活支援施設

児童に遊び場を提供する施設

- 児童厚生施設

保育士の配置義務はないが有資格者を必要とする施設

- 児童館や学童クラブ

- 病院

- 助産施設

- 児童家庭支援センター

- 高齢者福祉施設

- 障害者福祉施設

以上が主な施設となっています。保育士は幼児の保育だけにとどまらず、これだけ多くの施設から保育士資格を持つ方の力が必要とされています。 世間一般的には『保育士=保育園』というイメージが強いですが、保育士資格者がたくさんの施設で活躍していることが伝わるかと思います。

今後も『保育士』は足りない状態が続く

共働きが一般的になりつつなる今日では、保育所に子どもを預ける更に増えていくでしょう。今後、抜本的な保育所不足の改善が求められており、合わせて保育士の待遇改善なども期待できそうです。

保育士資格保有者としてはニーズがあることは嬉しい限りですが、社会的な面からみて保育士不足は解消していかないといけない問題だと思います。保育士不足の解決方法が『保育士になりたい』、『保育士で良かった』と思えるような良い方向に進んでいくことを期待しています。

-

おすすめ受講生合格率が通常の3.2倍に!申し込み件数ランキング第1位はあの『〇〇』の保育士講座

-

広告園見学~勤務中まで保育現場を知り尽くしたあなた専任の人材コンサルタントのサポートが受けられる