保育士試験 筆記試験

保育士試験の筆記試験について

筆記試験科目の内容

| 科目 | 設問数 | 時間 |

| 保育原理 | 20問 | 60分 |

| 教育原理 | 10問 | 30分 |

| 社会的養護 | 10問 | 30分 |

| 子ども家庭福祉 | 20問 | 60分 |

| 社会福祉 | 20問 | 60分 |

| 保育の心理学 | 20問 | 60分 |

| 子どもの保健 | 20問 | 60分 |

| 子どもの食と栄養 | 20問 | 60分 |

| 保育実習理論 | 20問 | 60分 |

保育士試験の筆記試験は全9科目あり、1科目60分又は30分の時間で2日間の日程に分けて行います。 全科目の合格が必要ですが、合格ラインは1科目6割が基準で、一度に全て合格しなくても、合格した科目は3年間有効となり次回試験では免除されるため、仮に1科目だけ不合格だった場合でも、次の保育士試験で1科目だけ受験し筆記合格を目指すことができます。

合格の目安6割以上の得点を目指す!

筆記試験の合格ラインは、各科目ともにおおよそ6割以上の正答となっており、出題数が20題の場合は12問以上正解することが合格基準となっています。

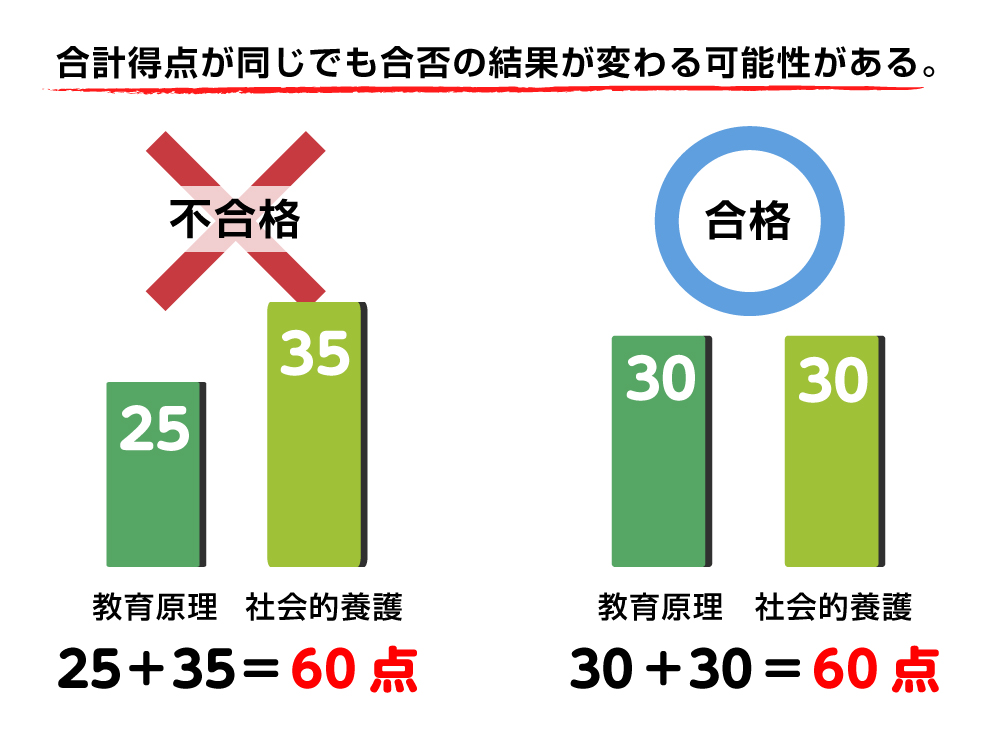

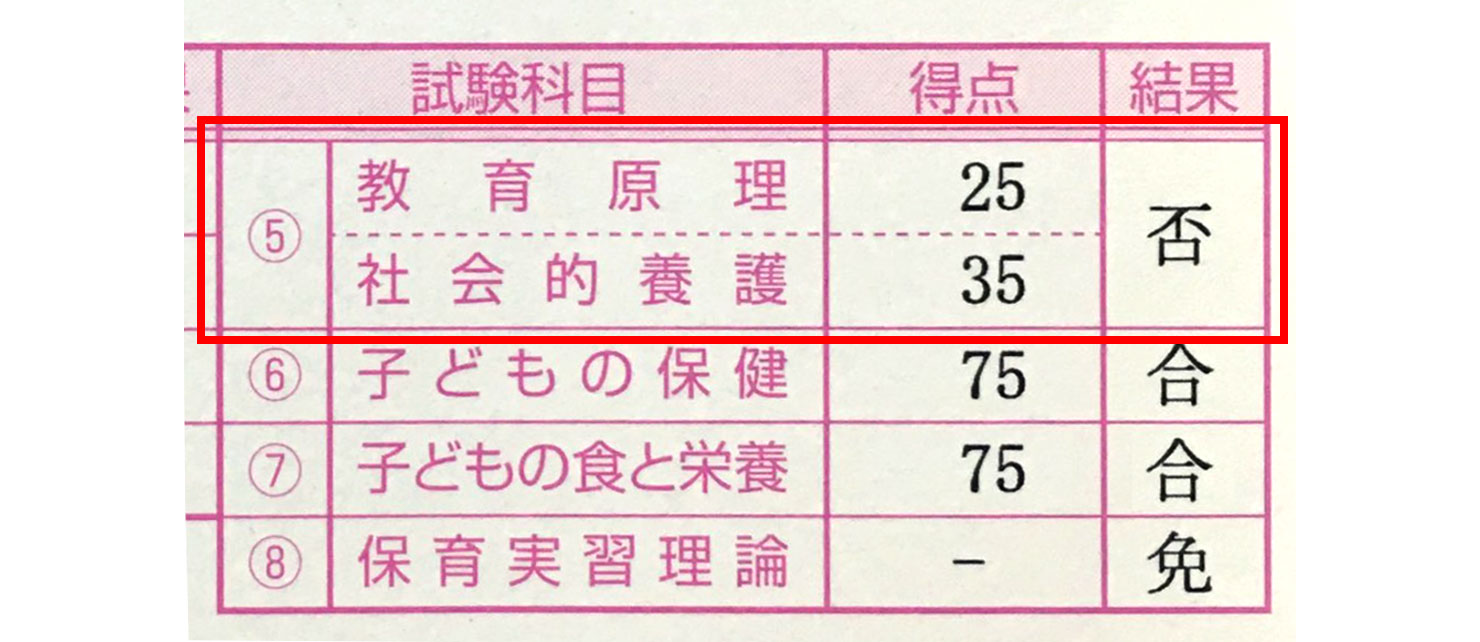

気をつけておきたいポイントは教育原理と社会的養護の2科目は通称『ニコイチ』と呼ばれており、他の科目に比べ半分の量の出題となりますが、合格の目安としてはそれぞれの点数を6割以上取ることで合格となります。

仮に教育原理25点、社会的養護35点だった場合、結果としては不合格となり合格点に達している社会的養護も次回の保育士試験で再度受験する必要があり、教育原理と社会的養護を共に30点以上得点する必要があります。

一部科目免除とは

合計9科目の全科目を合格することで、実技試験に進めます。全部合格が必要と考えると難易度が高く感じられるかもしれませんが、各科目の難易度はそれほど高くなく、教科が異なっても同じような系統の問題があるので、教科数と比べると、それほど広い学習範囲にはなりません。とはいうものの、一度の試験で全科目合格はなかなか難しいものです。しかしご安心ください。保育士筆記試験には、一部科目免除というシステムがあります。

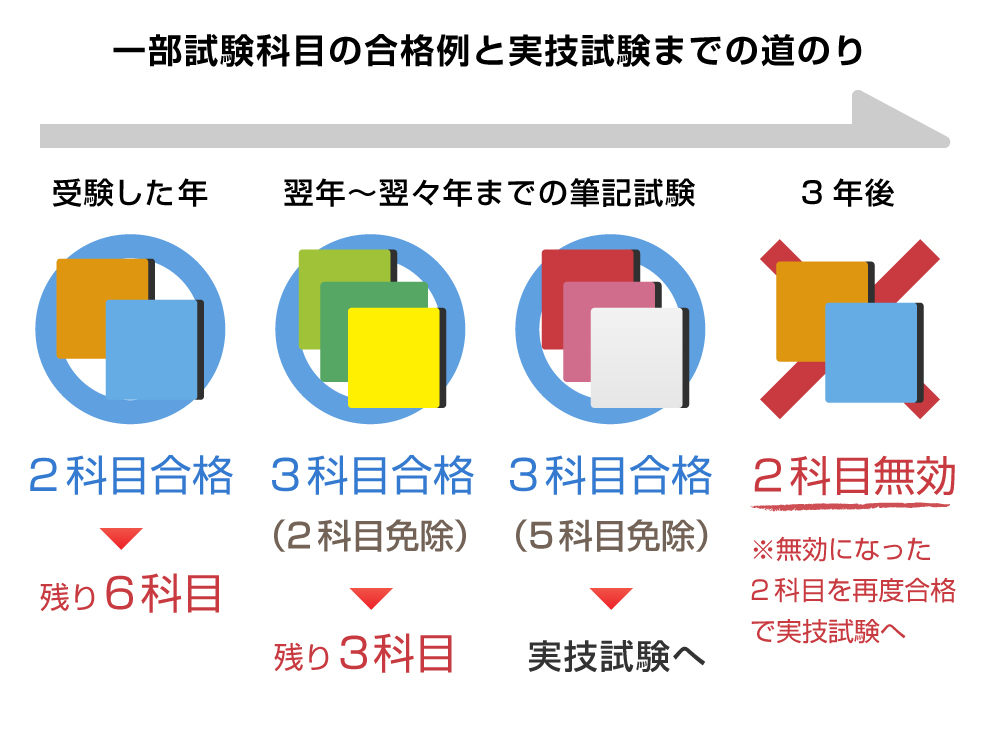

これは一度合格をした科目は合格した年を含めて3年間有効(下図参照)となる仕組みです。

仮に2023年の受験で4科目合格した場合、2025年に行われる保育士試験までは合格が有効となり、期間内に全教科合格すれば実技試験に進むことができます。もし2度目で不合格の科目があった場合も、3度目受験で不合格だった科目だけを受験すればいいので、当初の計画から『2年間で保育士資格取得』などの計画を立てて受験する方もいらっしゃいます。

【グラフ】筆記試験データ・合格率の推移(2004年〜)

【保育士筆記試験コラム1】資格筆記試験には常識問題がたくさん

一度、試験を受験された方はお気づきだとは思いますが、筆記試験にはたくさんの常識問題が出てきます。科目名だけを見ると、『小児保健』や『保育原理』などあまり親しみのない科目名ばかりなので、一度も受験されていない方には、『難しそうだな...』と感じてしまうかもしれません。

しかしご安心を。試験問題の中には、常識的な簡単な問題もよく出題されます。ここでは実際に出題された2問を解説していきます。

常識あれば簡単!勉強しなくても解ける実際に出題された過去問題 例1

平成27年度保育士試験 子どもの保健より

問3 次の文は、褐色性母斑がたくさんある3歳児に関する記述である。

保護者から「調べたらレックリングハウゼン病というのを知った。心配である」と言われた。保育所の健診で嘱託医から「レックリングハウゼン病の可能性はなく、普通に保育して良いし、親に心配を与えないようにして下さい」と言われた。

次のうち、保育士として不適切な行動の記述の組み合わせを一つ選びなさい。

A レックリングハウゼン病とは、どのような病気か良くわからないので、書物等を調べてみる。

B インターネットによる検索では、「優性遺伝病であり、知的障害が生じることがある」と書いてあったので、心配になり精密検査を勧める。

C 保護者には、「あまり心配しないで、普通に育てて下さい」と伝える。

D 保護者には、嘱託医から「心配しないように」と言われたが、かかりつけの小児科医を受診する際に、聞いてみると良いかもしれませんと伝える。

E 念のため他の園児に感染しないように、隔離して保育する。

(組み合わせ)

| 1 | A | C |

| 2 | A | D |

| 3 | B | D |

| 4 | B | E |

| 5 | C | E |

この問題では保育士として不適切な行動を求められています。では上から順に見ていきましょう。

A レックリングハウゼン病とは、どのような病気か良くわからないので、書物等を調べてみる。

自分の知らないことを調べるってことは大切なことですね。まったく不適切な行動とは思えません。この時点で、『A』が入っている1と2の選択肢は候補から消えました。5択から3択に早変わりです。

B インターネットによる検索では、「優性遺伝病であり、知的障害が生じることがある」と書いてあったので、心配になり精密検査を勧める。

嘱託医の言っていることとまったく反対の行動を勝手にとってしまっています。『インターネット』調べた信憑性に乏しいかもしれない情報で、保護者を不安にさせる。こういった保育士さんが実際にいたら困りますね。その為、これは不適切な行動に入ります。

Bまでみたところで、3,4のどちらか2択になりました。

この時点でDかEにもう一つの不適切な行動があるため、Cは読まくても大丈夫ですが、1行しかないので念のため確認してみます。時間に余裕がなければ飛ばしても構わないでしょう。

C 保護者には、「あまり心配しないで、普通に育てて下さい」と伝える。

嘱託医の言っていることを守っているので問題なさそうなことがわかります。

D 保護者には、嘱託医から「心配しないように」と言われたが、かかりつけの小児科医を受診する際に、聞いてみると良いかもしれませんと伝える。

前半部分は違和感がないのですが、『かかりつけの小児科医を受診する際に、聞いてみると良いかもしれません』というところが少しひっかかります。ただ問題はなさそうですが、こういったときはEの選択肢の内容と比べてどちらか選びましょう。

E 念のため他の園児に感染しないように、隔離して保育する。

Bの選択肢でとても不適切な行為と感じましたが、これは更にひどい不適切な行為です。感染性のものと勝手に判断してしまったのか、インフルエンザのような対応になっています。

さて、これで『B・E』が不適切な行動となるため、『4』が正解となります。

常識あれば簡単!勉強しなくても解ける実際に出題された過去問題 例2

平成19年度保育士試験 小児保健より

次の文は、事故の応急処置に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 鼻に豆が入ってしまった。ピンセットでつまんで引っ張り出した。

B 捻挫をした。痛がる部位をよくもんだ。

C 犬に咬まれた。傷口を流水で洗い、医師の診察を受けた。

D 蜂に刺された。毛抜きで蜂の針を抜き冷やしたが、腫れがひどいので医師の診察を受けた。

E 誤って熱湯を手にかけてしまった。すぐに軟膏を塗って包帯で縛った。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ○ | ○ | × | ○ | × |

| 2 | ○ | × | × | × | ○ |

| 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 4 | × | ○ | × | ○ | × |

| 5 | × | × | ○ | ○ | × |

まず正解を先に述べると『5』が正解となります。

はじめにAの『鼻に豆が入ってしまった。ピンセットでつまんで引っ張り出した。』とありますが、果たしてこれが適切な処置と感じるでしょうか?

…家庭でのことでしたら、親が判断して明らかに確実にピンセットで取れると確信できる場合にピンセットで取ることもあるかもしれません。ただこの問いからは保育園でのことですし、鼻のどの辺りまで入ったとは書いていません。こういった場合は危険性があると感じれるかがポイントになります。

冷静に考えるとここでは状況がわからない以上、この行為は少なからず危険性があると感じるはずではないでしょうか。このように少しでも矛盾やおかしいと感じることがあれば必ずといっていいですが、×の可能性が限りなく高いです。

そしてこの時点で、選択肢の1、2番は候補から消え、実質3択問題に早変わりとなりました。

そしてB、『捻挫をした。痛がる部位をよくもんだ。』とありますが、違和感を感じますし、適切な行為とは思えません。

Bが×という確信が持てれば、これでもう正解の5番をチェックすることができます。ここまで15秒ぐらいで辿りつけるのではないでしょうか。

しかし時間に余裕があれば、残りのC以降の問いも5番の組み合わせであっていればより安心できるのでスピーディーにチェックをしても良いでしょう。こういった問題は確実に得点にしておきたいので、これでおかしなところがなければ、自信をもって5番をチェックして次に進むのもありだと思います。

そして以降の問いのC、Dを見てみると、両方とも医者に診せており、応急処置にも違和感がないことがわかります。選択肢5番の組み合わせと比べてみると、C、Dともに○なので確かに思った通りの結果になります。

Eについてですが、「やけど=『すぐに水で冷やす』」は誰もが知っている常識ですが、選択肢の回答にはすぐに軟膏を塗ったとなっているので、×が正しいと判断できます。ですので、やはり5番が正解だということが確信に変わります。

他にも保育士試験問題には、こういった常識問題がたくさん含まれています。保育士筆記試験は9科目と言われると多くの方が大変そうなイメージを抱きがちですが、こういった常識問題も含まれているいることも知っていただき、少しでもモチベーションを上げて試験勉強に取り組んでみてください。

-

おすすめ受講生合格率が通常の3.2倍に!申し込み件数ランキング第1位はあの『〇〇』の保育士講座

-

広告園見学~勤務中まで保育現場を知り尽くしたあなた専任の人材コンサルタントのサポートが受けられる