問1 次の文は、「児童福祉法」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

| 第1条 | 全て児童は、( A )の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその( B )が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 |

| 第2条 | 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び( C )に応じて、その意見が尊重され、その( D )が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 |

| A | B | C | D | ||

| 1 | 日本国憲法 | 育成 | 機会 | 最善の利益 | |

| 2 | 日本国憲法 | 育成 | 発達の程度 | 選択 | |

| 3 | 日本国憲法 | 援助 | 機会 | 選択 | |

| 4 | 児童の権利に関する条約 | 自立 | 機会 | 選択 | |

| 5 | 児童の権利に関する条約 | 自立 | 発達の程度 | 最善の利益 |

問2 次のA~Eは、日本の少子化対策と子育て支援に関する法制度と取り組みである。これらを年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 「子ども・子育てビジョン」の策定

B 「少子化社会対策基本法」の施行

C 「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定

D 「待機児童解消加速化プラン」の実施

E 「新エンゼルプラン」の策定

| 1 | B→A→E→C→D | |

| 2 | B→A→E→D→C | |

| 3 | B→E→A→C→D | |

| 4 | E→B→A→D→C | |

| 5 | E→B→D→A→C |

問3 次の文のうち、仕事と育児の両立支援策に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。

| 1 | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では、短時間勤務制度や所定外労働の制限の義務が規定されている。 | |

| 2 | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では、父親が配偶 者の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合に育児休業を再度取得できることが規定されている。 | |

| 3 | 「平成 29 年度 雇用均等基本調査」(厚生労働省)によると、男性の育児休業取得率は2017(平成 29)年度で約2割であった。 | |

| 4 | 「平成 29 年度 雇用均等基本調査」(厚生労働省)によると、女性の育児休業取得率は2017(平成 29)年度で約8割であった。 | |

| 5 | 国立社会保障・人口問題研究所「第 15回出生動向基本調査」によると、2010~2014年の第1子出産後において女性が就業を継続した割合は約5割であった。 |

問4 次の文は、「児童の権利に関する条約」第2部第 43条の一部である。( A )・( B )にあてはまる記述の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

1 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による( A )するため、( B )(以下「委員会」という。)を設置する。

| A | B | ||

| 1 | 制度の取組を促進 | 児童の保護に関する委員会 | |

| 2 | 進捗の状況を審査 | 児童の権利に関する委員会 | |

| 3 | 児童の権利を擁護 | 児童の権利に関する委員会 | |

| 4 | 制度の取組を促進 | 児童の制度に関する委員会 | |

| 5 | 進捗の状況を審査 | 児童の保護に関する委員会 |

問5 次の文は、子どもの意見表明機会に関する記述である。( A )~( C )にあてはまる語句をア~ウから選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

子どもの意見表明機会については、( A )に規定されている。更に、厚生労働省から「地方自治法」に基づく技術的な助言として、2017年3月に( B )に盛り込まれた。また、同年6月には( C )第2条にも明記されるなど、その重要性がクローズアップされてきた。

ア 市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

イ 児童福祉法

ウ 児童の権利に関する条約

| A | B | C | ||

| 1 | ア | イ | ウ | |

| 2 | ア | ウ | イ | |

| 3 | イ | ウ | ア | |

| 4 | ウ | ア | イ | |

| 5 | ウ | イ | ア |

問6 次の文は、「子ども・子育て支援法」の第1条である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

この法律は、我が国における急速な( A )の進行並びに家庭及び( B )を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援( C )その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが( D )成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

| A | B | C | D | ||

| 1 | 少子化 | 地域 | 給付 | 健やかに | |

| 2 | 少子化 | 地域 | 手当 | 幸せに | |

| 3 | 少子化 | 社会 | 給付 | 健やかに | |

| 4 | 高齢化 | 社会 | 手当 | 幸せに | |

| 5 | 高齢化 | 地域 | 給付 | 健やかに |

問7 次の文のうち、「児童福祉法」における保育士に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、市町村に備える保育士登録簿に必要事項の登録を受けなければならない。

B 保育士資格は業務独占資格である。

C 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないが、保育士でなくなった後は、このかぎりではない。

D 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | × | |

| 3 | ○ | × | × | ○ | |

| 4 | × | × | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | × | ○ |

問8 次のうち、「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設に含まれないものを一つ選びなさい。

| 1 | 幼保連携型認定こども園 | |

| 2 | 児童家庭支援センター | |

| 3 | 児童厚生施設 | |

| 4 | 自立援助ホーム | |

| 5 | 児童発達支援センター |

問9 次の文は、「児童福祉法」に規定された、ある児童福祉施設についての記述である。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23年厚生省令第63号)において示された、この施設に置かなければならない職種として誤ったものを一つ選びなさい。

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

| 1 | 看護師 | |

| 2 | 個別対応職員 | |

| 3 | 医師 | |

| 4 | 家庭支援専門相談員 | |

| 5 | 児童生活支援員 |

問10 次の文のうち、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 子どもを預かる援助を行う会員は、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許を有していなければならない。

B 子どもを預かる場所は、原則として会員間の合意により決定する。

C 病気の子どもの預かりはできない。

D ファミリー・サポート・センターには、相互援助活動の調整などの事務を行うアドバイザーを配置しなければならない。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | × | ○ | ○ | ○ | |

| 4 | × | ○ | × | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

問11 次の業務のうち、「子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」(平成29年3月31日 厚生労働省)に示された、子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)の必須の業務でないものを一つ選びなさい。

| 1 | 妊産婦や乳幼児の実情を把握する。 | |

| 2 | 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じる。 | |

| 3 | 必要に応じて個別の妊産婦を対象とした支援プランを策定する。 | |

| 4 | 保健医療や福祉の関係機関との連絡調整を行う。 | |

| 5 | 母子健康手帳の交付を行う。 |

問 12 次の文は、「保育所保育指針」第4章「子育て支援」の2「保育所を利用している保護者に対する子育て支援」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(3) 不適切な養育等が疑われる家庭への支援

ア 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて( A )を行うよう努めること。

イ 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、( B )や関係機関と連携し、( C )で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに( B )又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。

| A | B | C | ||

| 1 | 個別の支援 | 市町村 | 社会福祉協議会 | |

| 2 | 特別な配慮 | 都道府県 | 社会福祉協議会 | |

| 3 | 個別の支援 | 都道府県 | 要保護児童対策地域協議会 | |

| 4 | 個別の支援 | 市町村 | 要保護児童対策地域協議会 | |

| 5 | 特別な配慮 | 市町村 | 社会福祉協議会 |

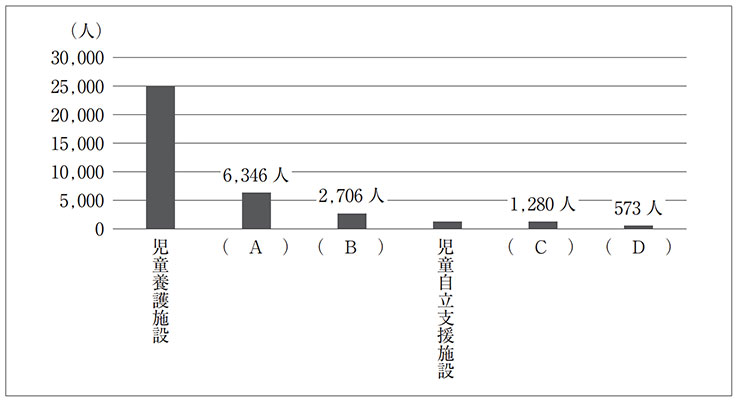

問 13 次の図は、児童福祉施設等に入所している児童の人数に関する調査結果である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

| A | B | C | D | ||

| 1 | 乳児院 | 母子生活支援施設 | 自立援助ホーム | 児童心理治療施設 | |

| 2 | 乳児院 | 母子生活支援施設 | 児童心理治療施設 | 自立援助ホーム | |

| 3 | 母子生活支援施設 | 乳児院 | 自立援助ホーム | 児童心理治療施設 | |

| 4 | 母子生活支援施設 | 乳児院 | 児童心理治療施設 | 自立援助ホーム | |

| 5 | 児童心理治療施設 | 乳児院 | 母子生活支援施設 | 自立援助ホーム |

問 14 次のうち、「児童福祉法」に規定される「障害児通所支援」の種類として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 児童発達支援

B 放課後等デイサービス

C 保育所等訪問支援

D 医療型児童発達支援

E 児童自立生活援助

| A | B | C | D | E | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |

| 3 | ○ | ○ | × | × | ○ | |

| 4 | × | ○ | × | ○ | × | |

| 5 | × | × | ○ | × | ○ |

問 15 次の少年非行に関する記述のうち、不適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

A 触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をした12歳未満の者である。

B ぐ犯少年とは、犯罪行為をした14歳以上20歳未満の者である。

C 少年鑑別所は、家庭裁判所の求めに応じて、鑑別を行う。

D 2005(平成17)年以降、触法少年及びぐ犯少年の補導人数は、いずれも減少傾向にある。

| 1 | A | B | |

| 2 | A | C | |

| 3 | B | C | |

| 4 | B | D | |

| 5 | C | D |

問 16 次の文のうち、要保護児童対策地域協議会に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 協議の対象には、要保護児童だけでなく、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童とその保護者も含まれる。

B 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を必ず設置しなければならない。

C 複数の市町村による共同設置が可能である。

D 要保護児童対策地域協議会の構成員は正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | ○ | × | ○ | ○ | |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

問 17 次の文は、被措置児童等の虐待の防止に関する記述である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

施設入所や里親委託などの措置がとられた被措置児童等への虐待があった場合、施設や事業者を監督する立場にある( A )は、( B )に基づき適切に対応する必要がある。これを受けて( C )では、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」を作成している。

| A | B | C | ||

| 1 | 厚生労働省 | 児童福祉法 | 厚生労働省 | |

| 2 | 厚生労働省 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 都道府県等 | |

| 3 | 都道府県等 | 児童福祉法 | 厚生労働省 | |

| 4 | 都道府県等 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 厚生労働省 | |

| 5 | 市町村 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 都道府県等 |

問 18 次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

Z保育所の4歳児クラスでは、運動会に向けてリレーの練習を行っている。多動傾向のあるYちゃんは、すぐに練習に飽きてしまい、他児にちょっかいを出したり、リレーで使用するバトンをいじったり落ち着きがない。そのうち、園庭を走りはじめたが転んでひじや膝をすりむいてしまった。

迎えに来たYちゃんの保護者に対する担当保育士の対応として適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 「運動会の練習や運動会が、Yちゃんにとって負担になっていると思います。運動会の参加は見合わせませんか」と提案する。

B けがをした時の状況やその後の対応を伝える。

C 「このままではリレーに参加できないので、ご自宅でも繰り返し練習させて下さい」と伝える。

D 「Yちゃんは発達障害が疑われますので、すぐに保健センターで検査をしてはいかがでしょうか」と伝える。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | × | × | |

| 2 | ○ | × | × | × | |

| 3 | × | ○ | × | × | |

| 4 | × | × | ○ | × | |

| 5 | × | × | × | ○ |

問 19 次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

保育所で働くM保育士は、Nちゃん(6歳女児)より、同居の男性からものを投げつけられたり、とても寒い夜ベランダで長時間立たされたことを聞いた。Nちゃんは、最近足の指にしもやけができ、痒がっていることがあった。Nちゃんの家はひとり親家庭で、母親のLさんは以前の明るさはない。M保育士はLさんとは信頼関係はあり、過去には、短時間ではあったが子育てのことで相談に乗る機会もあった。

M保育士及び保育所の対応として適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 保育士としての守秘義務の観点から、Nちゃんが話したことは、母親のLさんにも、保育所長にも伝えないようにした。

B 保育所長と相談し、情報不足のため虐待とは断言できないことから、要保護児童対策地域協議会の担当者には連絡せず、しばらく様子を見ることとした。

C 乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かにつくり上げていくという保育所の役割を意識し、Nちゃんには特に配慮をしながら適切な保育を行うようにした。

D M保育士による毎日の送迎時の母親のLさんへの声かけや、時には保育所長が個別の話し合いに誘い、養育の大変さに共感するなど、受容的に対応した。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | × | ○ | × | × | |

| 4 | × | × | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | × | ○ |

問 20 次の文のうち、「平成29年人口動態統計」(厚生労働省)から読み取れる家庭の状況についての記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 離婚率は、2001(平成 13)年に最も高くなり、その後減少するも、2010(平成22)年以降は再び増加する傾向にある。

B 合計特殊出生率は、1947(昭和22)年以降最低の1.26を2005(平成17)年に記録した。その後は若干の増減を繰り返しながらゆっくり上昇し、2016(平成28)年には1.44となっている。

C 死産率は、1960(昭和35)年前後をピークとし、多少の増減はあるものの減少する傾向にある。

| A | B | C | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | × | |

| 3 | ○ | × | ○ | |

| 4 | × | ○ | ○ | |

| 5 | × | ○ | × |