国家戦略特別区域限定保育士試験問題

問1 次のうち、日本の保育制度に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 1948(昭和 23)年、文部省は「保育要領」を刊行したが、これは、幼稚園のみならず保育所や家庭にも共通する手引きとして作成された。

B 1991(平成3)年、「幼稚園と保育所との関係について」という通知が文部省、厚生省の局長の連名で出された。その中で、保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは、幼稚園教育要領に準ずることが望ましいことなどが示された。

C 現在も保育所は託児を行い、幼稚園は教育を行うなどその保育内容の基本はまったく違うものとなっている。

D 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び株式会社のみが設置することができる。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | × | × | |

| 2 | ○ | × | ○ | × | |

| 3 | ○ | × | × | × | |

| 4 | × | ○ | × | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

問2 次のうち、「保育所保育指針」についての記述として、あてはまらないものを一つ選びなさい。

| 1 | 現行の「保育所保育指針」は、厚生労働大臣告示として定められたものであり、規範性を有する基準としての性格をもつ。 | |

| 2 | 「保育所保育指針」は、1955(昭和 30)年に策定され、1990(平成2)年、1999(平成 11)年と2回の改訂を経た後、2018(平成 30)年の改定に際して告示化された。 | |

| 3 | 各保育所は、「保育所保育指針」に規定されている事項を踏まえ、それぞれの実情に応じて創意工夫を図り、保育を行うとともに、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 | |

| 4 | 各保育所では、「保育所保育指針」を日常の保育に活用し、社会的責任を果たしていくとともに、保育の内容の充実や職員の資質・専門性の向上を図ることが求められる。 | |

| 5 | 保育所にとどまらず、小規模保育や家庭的保育等の地域型保育事業及び認可外保育施設においても、「保育所保育指針」の内容に準じて保育を行うこととされている。 |

問3 次の文は、「保育所保育指針」第2章「保育の内容」1「乳児保育に関わるねらい及び内容」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

保育士等との( A )関係に支えられて生活を確立していくことが人と関わる基盤となることを考慮して、子どもの多様な感情を受け止め、温かく( B )的・( C )的に関わり、一人一人に応じた適切な援助を行うようにすること。

| A | B | C | ||

| 1 | 信頼 | 受容 | 応答 | |

| 2 | 愛着 | 共感 | 協応 | |

| 3 | 愛着 | 共感 | 応答 | |

| 4 | 愛着 | 受容 | 応答 | |

| 5 | 信頼 | 受容 | 協応 |

問4 次のうち、「保育所保育指針」第2章「保育の内容」に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 「ねらい」は、子どもが保育所において安定した生活を送り、充実した活動ができるように、保育を通じて育みたい資質・能力を、子どもの生活する姿から捉えたものである。

B 「内容」は、「ねらい」を達成するために、子どもの生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項を示したものである。

C 保育における「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりのことである。

D 保育における「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるために保育士等が行う発達の援助のことである。

E 「保育の内容」では、主に養護に関わる側面からの視点が示されており、実際の保育においても、教育より養護を優先して展開されることに留意する必要がある。

| A | B | C | D | E | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | |

| 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | |

| 4 | × | ○ | × | × | × | |

| 5 | × | × | ○ | ○ | ○ |

問5 次のうち、保育所における保育士の子どもへの対応として、「保育所保育指針」第1章「総則」、第2章「保育の内容」に照らし、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 1歳児が他児に噛みついた時に、その子の手をつねり、いけないことだと伝えた。

B 悔しくて涙を流している4歳児に「赤ちゃんみたいに泣かないの」と伝えた。

C 5歳児が昼食のおかわりを希望しても「前日に昼食を残したからあげることはできない」と伝えた。

D 2歳児が園外での散歩の際、車道に出ようとするのをとっさに後ろから抱きかかえて止めた。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | × | × | × | |

| 2 | × | ○ | × | × | |

| 3 | × | × | ○ | × | |

| 4 | × | × | × | ○ | |

| 5 | × | × | × | × |

問6 次の文は、「保育所保育指針」第2章「保育の内容」3「3歳以上児の保育に関するねらい及び内容」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

子どもが、遊びの中で周囲の( A )と関わり、次第に周囲の世界に( B )を抱き、その意味や操作の仕方に関心をもち、物事の法則性に気付き、自分なりに考えることができるようになる( C )を大切にすること。

| A | B | C | ||

| 1 | 人 | 探究心 | 過程 | |

| 2 | 人 | 疑問 | 経験 | |

| 3 | 環境 | 探究心 | 経験 | |

| 4 | 環境 | 好奇心 | 過程 | |

| 5 | 自然 | 好奇心 | 過程 |

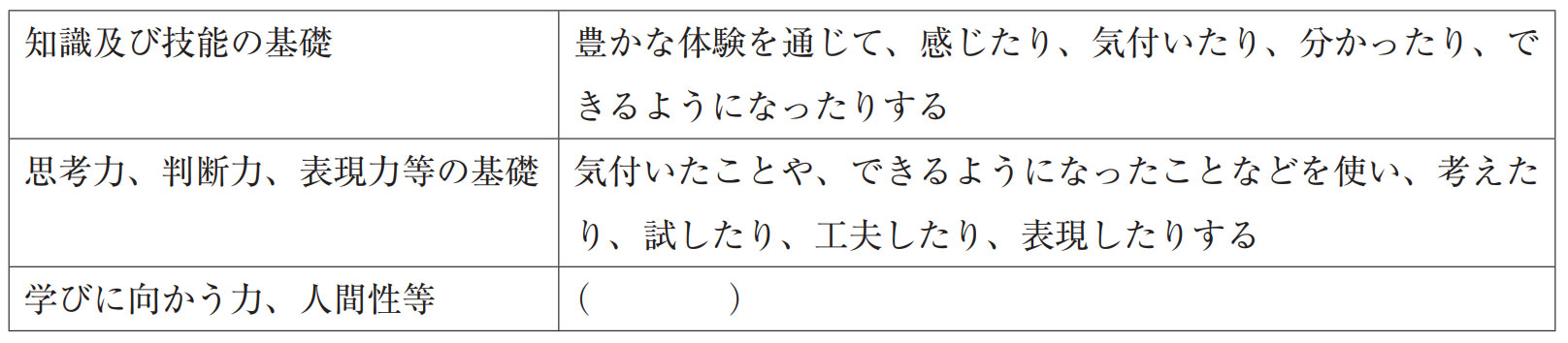

問7 次の表は、「保育所保育指針」第1章「総則」4「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」(1)「育みたい資質・能力」をまとめたものである。表中の( )にあてはまるものを一つ選びなさい。

| 1 | 友達と豊かに関わる中で、協同的に作ったり、表現したりする | |

| 2 | 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする | |

| 3 | 小学校に向けて、自ら考え、自ら学習に取り組もうとする | |

| 4 | 見通しをもって物事を考え、問題解決しようとする | |

| 5 | 自らの意思を強くもち、葛藤経験からも自らの力で乗り越えようとする |

問8 次のうち、「保育所保育指針」第2章「保育の内容」4「保育の実施に関して留意すべき事項」の一部として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。

B 子どもが自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守るだけでなく、子どもに対して、保育士等が先回りして援助を行うこと。

C 子どもの入所時の保育に当たっては、できるだけどの子どもにも同じ対応をし、子どもが安定感を得て、次第に保育所の生活になじんでいくようにするとともに、既に入所している子どもに不安や動揺を与えないようにすること。

D 子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにすること。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | ○ | × | × | ○ | |

| 4 | × | × | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | × |

問9 次のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」(4)「保育の環境」に照らし、不適切な記述を一つ選びなさい。

| 1 | 子ども自身の興味や関心が触発され、好奇心をもって自ら関わりたくなるような、子どもにとって魅力ある環境を保育士等が構成することが重要である。 | |

| 2 | 保育の環境の構成に当たっては、複数の友達と遊べる遊具やコーナーなどを設定するとともに、物の配置や子どもの動線などに配慮することが重要である。 | |

| 3 | 保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 | |

| 4 | 衛生や安全について確認するための体制を整えるなど、子どもが安心して過ごせる保育の環境の確保に保育所全体で取り組んでいく必要がある。 | |

| 5 | 子どもは人的環境である大人の影響を受けやすいため、保育士等との関わりができるだけ最小限となるよう配慮する必要がある。 |

問10 次の保育所の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

10月のある日、週1回の園庭開放に、脳性まひの障害があるNちゃん(3歳、女児)と母親が来所した。母親からの話では、Nちゃんは脳性まひの障害があり、週1回歩行の訓練で児童発達支援センターに通っており、食事前や寝る前にたんの吸引が必要であることがわかった。少し緊張している様子のNちゃんだったが、保育士に笑顔を見せたり、砂場のままごと道具に興味を示す姿も見られた。母親からは、新年度からNちゃんがこの保育所で集団生活を送ることを希望していて、継続して園庭開放に来たいといった言葉が聞かれた。

次のうち、保育所の対応として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A Nちゃんに障害があることから保育所での生活は難しいと母親にまず伝える。

B 研修を受けた保育士は、たんの吸引などの医療的ケアができることを伝え、この保育所での対応に関する情報提供を行う。

C 母親の了解を得ていないが、Nちゃんの様子を聞くため児童発達支援センターに連絡する。

D Nちゃんや母親の様子を観察し、把握した結果を職員間で共有し、今後、この親子にどのように関わるかを話し合う。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | × | × | ○ | |

| 3 | × | ○ | ○ | × | |

| 4 | × | ○ | × | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | × |

問11 次の【Ⅰ群】の記述と、【Ⅱ群】の人名を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 経営する工場の労働者とその家族のために教育施設を開設し、そこに「幼児学校」をおいた。

B 最も恵まれない子どもを豊かに育む方法こそ、すべての子どもにとって最良の方法であるとする考えに基づき、「保育学校」を創設し、医療機関との連携を図って保育を進めた。

ア デューイ(Dewey, J.)

イ オーエン(Owen, R.)

ウ マクミラン(McMillan, M.)

エ オーベルラン(Oberlin, J.F.)

| A | B | ||

| 1 | ア | イ | |

| 2 | イ | ア | |

| 3 | イ | ウ | |

| 4 | エ | ア | |

| 5 | エ | ウ |

問12 次のうち、保育所が行う一時預かり事業に関して「保育所保育指針」に照らし、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 家庭での様子などを踏まえ、一人一人の子どもの心身の状態などを考慮して保育することが求められる。

B 一人一人の子どもの家庭での生活と保育所における生活との連続性に配慮する必要がある。

C 子どもが無理なく過ごすことができるよう、必要に応じて午睡の時間を設けたり、子どもがくつろぐことのできる場を設けたりするなど、一日の流れや環境を工夫することが大切である。

D 一日の生活の流れに慣れることを考え、保育所で行っている活動や行事に参加することは避けるように配慮する。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | × | |

| 3 | × | ○ | ○ | × | |

| 4 | × | × | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | × | ○ |

問13 次の文は、「保育所保育指針」第5章「職員の資質向上」の一部である。( A )~( E )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

保育所においては、保育の内容等に関する( A )等を通じて把握した、保育の質の向上に向けた課題に( B )に対応するため、( C )の改善や保育士等の役割分担の見直し等に取り組むとともに、それぞれの( D )や職務内容等に応じて、各職員が必要な知識及び( E )を身につけられるよう努めなければならない。

ア 自己評価 イ 職位 ウ 柔軟 エ 保育方法 オ 組織的

カ 保育内容 キ 技術 ク 能力 ケ 研修 コ 技能

| A | B | C | D | E | ||

| 1 | ア | ウ | エ | ク | コ | |

| 2 | ア | ウ | カ | イ | キ | |

| 3 | ア | オ | カ | イ | コ | |

| 4 | ケ | ウ | カ | ク | キ | |

| 5 | ケ | オ | エ | ク | キ |

問14 次の保育所の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

L君は、9月から3歳児クラスに入所し、保育所での生活は4日目である。昼食後の午睡では、担当保育士が絵本を読み終えると、他の子どもたちは自分の布団に横になるが、L君は自分の布団に横になっても、すぐに起き上がってカーテンにもぐって外を見たりする。担当保育士が近づくと、L君はカーテンから顔をのぞかせて担当保育士に笑いかけるが、またカーテンにもぐる。しばらくして、担当保育士が「L君、ねようね」と声をかけ、L君は布団に横になる。L君は、「ママは?」と聞き、担当保育士は「おしごとだよ」と答えると、L君はまた起き上がってカーテンにもぐる。「せんせい、カーテンにいる子がいるよ」と担当保育士に伝える子どももいる。担当保育士がもう一度「ねようね」と声をかけると、「ねないよ」と答える。時々、自分の布団にうつぶせになってみたりもするが、カーテンを引っ張ってみたり、なかなか落ちつかない様子である。担当保育士がそばで寝たふりをしても、L君は起き上がり、担当保育士にいろいろと話しかける。結局、L君はほとんど眠らずにおやつの時間になった。

次のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」、第2章「保育の内容」に照らし、L君への担当保育士の対応として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 他の子どもの迷惑になるので、明日からは午睡の時間は眠るようL君にしっかり伝える。

B L君にとって新しい環境で眠れるようになるには、もう少し時間がかかると考えられるため、しばらく様子を見ていく。

C L君が安心して眠ることができるよう、なるべく午睡の時間はL君のそばにいて必要に応じて話しかけに応じるなどリラックスできるように関わる。

D L君の保護者には、新しい環境でなかなか眠らなかったことを伝え、家での様子を聞く。

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 2 | ○ | × | ○ | × | |

| 3 | ○ | × | × | ○ | |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ | |

| 5 | × | ○ | ○ | × |

問15 次のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」3「保育の計画及び評価」に照らし、全体的な計画の作成に続く保育の計画及び評価の過程として、A~Dを並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 評価を踏まえた計画の改善

B 保育内容等の評価

C 指導計画の展開

D 指導計画の作成

| 1 | A→B→C→D | |

| 2 | B→A→C→D | |

| 3 | C→B→D→A | |

| 4 | D→B→A→C | |

| 5 | D→C→B→A |

問16 次のうち、「保育所保育指針」第2章「保育の内容」2「1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容」に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 食事や午睡、遊びと休息など、保育所における生活のリズムが形成される。

B 走る、跳ぶ、登る、押す、引っ張るなど全身を使う遊びを楽しむ。

C 友達と食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心をもつ。

D 身の回りを清潔に保つ心地よさを感じ、その習慣が少しずつ身に付く。

E 保育所における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通しをもって行動する。

| A | B | C | D | E | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | |

| 3 | ○ | × | ○ | × | ○ | |

| 4 | × | ○ | ○ | × | ○ | |

| 5 | × | × | × | ○ | ○ |

問17 次の文は、「保育所保育指針」第1章「総則」3「保育の計画及び評価」(2)「指導計画の作成」の一部である。( A )~( E )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達( A )や障害の状態を把握し、適切な( B )の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、( C )計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した( D )のための計画を( E )に作成するなど適切な対応を図ること。

ア 段階 イ 環境 ウ 柔軟 エ 支援

オ 指導 カ 過程 キ 個別 ク 保育

| A | B | C | D | E | ||

| 1 | ア | イ | オ | ク | ウ | |

| 2 | ア | イ | ク | エ | キ | |

| 3 | ア | ク | エ | オ | ウ | |

| 4 | カ | イ | オ | エ | キ | |

| 5 | カ | ク | エ | オ | キ |

問18 次の文は、「児童の権利に関する条約」第27条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な( A )についてのすべての児童の権利を認める。

2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての( B )責任を有する。

3 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、( C )及び支援計画を提供する。

| A | B | C | ||

| 1 | 教育環境 | 一定程度の | 緊急避難所 | |

| 2 | 生活水準 | 第一義的な | 物的援助 | |

| 3 | 文化水準 | 全面的な | 保健衛生 | |

| 4 | 教育環境 | 第一義的な | 保健衛生 | |

| 5 | 生活水準 | 全面的な | 物的援助 |

問19 次のうち、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)において、保育所の職員として、位置づけられているものを○、位置づけられていないものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 調理員

B 事務員

C 保育士

D 嘱託医

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 3 | ○ | × | ○ | ○ | |

| 4 | × | ○ | ○ | × | |

| 5 | × | × | × | ○ |

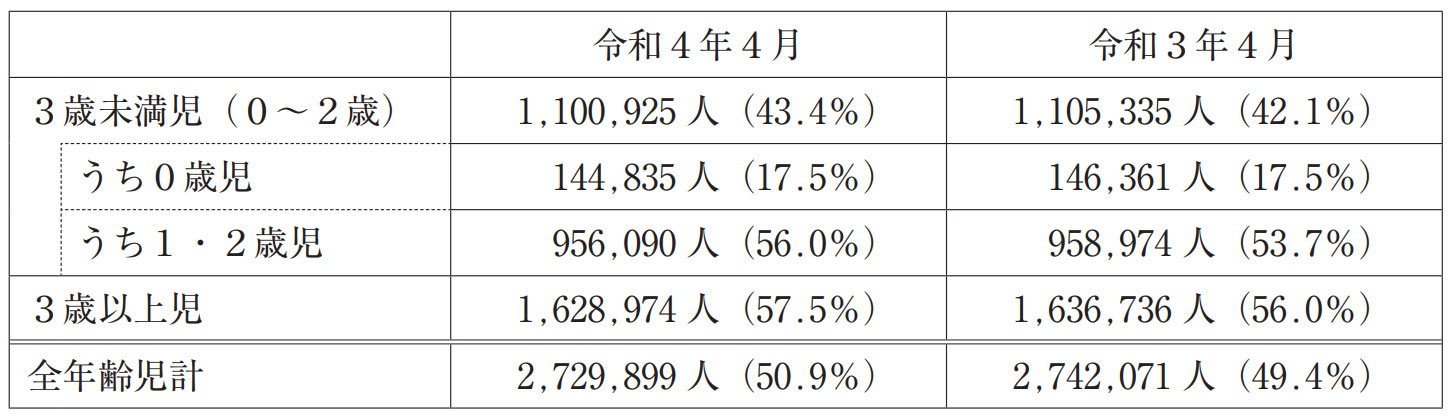

問20 次の表は、年齢区分別の保育所等利用児童の人数と割合(保育所等利用率)を示したものである。この表を説明した記述として、正しいものを一つ選びなさい。ただし、ここでいう「保育所等」は、従来の保育所に加え、平成27年4月に施行した子ども・子育て支援新制度において新たに位置づけられた幼保連携型認定こども園等の特定教育・保育施設と特定地域型保育事業(うち2号・3号認定)を含むものとする。

出典:厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和4年4月1日)」(令和4年8月 30 日発表)

| 1 | 令和4年4月の全年齢児の保育所等利用児童数は前年と比べて増えており、保育所等利用率も前年と比べて高くなっている。 | |

| 2 | 令和4年4月の保育所等利用率は、0歳児、1・2歳児、3歳以上児のすべてにおいて前年と比べて低くなっている。 | |

| 3 | 令和4年4月の3歳未満児の保育所等利用率は、同年の3歳以上児の保育所等利用率と比べて高い。 | |

| 4 | 令和4年4月において、前年と比べて最も保育所等利用率が増えたのは1・2歳児である。 | |

| 5 | 令和4年4月の全年齢児の保育所等利用率は50%を超えており、3歳未満児、3歳以上児別にみても、保育所等利用率はともに50%を超えている。 |

コメント一覧

保育所保育指針を理解してから、もう一度チャレンジします。